Die 10 größten Fehler bei der Baufinanzierung – und wie Sie sie vermeiden

Der Traum vom Eigenheim ist für viele Deutsche ein zentraler Lebensinhalt, doch der Weg dahin ist oft mit Hindernissen gepflastert. Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeichnen ein eindeutiges Bild: Lediglich 46,5 Prozent der Deutschen leben in den eigenen vier Wänden. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit deutlich zurück. Während in Italien 72,4 Prozent der Bevölkerung Wohneigentum besitzen und in Spanien sogar 75,1 Prozent, erreicht Ungarn mit 91,3 Prozent den Spitzenwert. Ein wesentlicher Grund für diese Diskrepanz liegt in der komplexen Finanzierungslandschaft Deutschlands, die viele Fallstricke bereithält.

Die Baufinanzierung stellt für die meisten Menschen die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens dar. Mit einer durchschnittlichen Finanzierungssumme von 350.000 Euro und Laufzeiten von 25 bis 30 Jahren beeinflusst sie das Leben der Kreditnehmer über Jahrzehnte hinweg. Umso wichtiger ist es, die häufigsten Fehlerquellen zu kennen und von vornherein zu vermeiden. Dieser Artikel beleuchtet die kritischsten Fallstricke und zeigt praktische Wege auf, wie eine Baufinanzierung optimal gestaltet werden kann.

Fehler Nummer 1: Die Unterschätzung der Gesamtkosten

Die folgenschwerste Fehleinschätzung bei der Baufinanzierung liegt in der Unterschätzung der tatsächlichen Gesamtkosten. Die Nebenkosten variieren dabei erheblich je nach Region und Bundesland. Besonders die Grunderwerbsteuer zeigt deutliche regionale Unterschiede: Während Käufer in Bayern und Sachsen mit 3,5 Prozent rechnen müssen, werden in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen 6,5 Prozent fällig.

Die Notarkosten schlagen typischerweise mit 1,5 bis 2 Prozent des Kaufpreises zu Buche. Sie umfassen dabei nicht nur die reine Beurkundung des Kaufvertrags, sondern auch die komplette Überwachung der Abwicklung sowie die Beantragung der Grundbucheintragung. Seit der Gesetzesänderung 2021 müssen Maklergebühren zwingend zwischen Käufer und Verkäufer geteilt werden, wobei die Gesamtprovision auf maximal 7,14 Prozent des Kaufpreises begrenzt ist.

Zur Veranschaulichung ein konkretes Beispiel für einen Immobilienkauf in Brandenburg mit einem Kaufpreis von 400.000 Euro:

- Grunderwerbsteuer: 26.000 Euro

- Notarkosten: 7.000 Euro

- Maklergebühren (Käuferanteil): 14.280 Euro

- Grundbucheintrag: 2.000 Euro

Bei Neubauprojekten kommen weitere substanzielle Kostenfaktoren hinzu. Das Architektenhonorar macht üblicherweise 8 bis 15 Prozent der Baukosten aus. Erschließungskosten von 5.000 bis 15.000 Euro sowie Ausgaben für Bauanträge und -genehmigungen erweitern das Kostenspektrum zusätzlich. Besonders bei Altbauten empfiehlt es sich, einen großzügigen Puffer von mindestens 10 Prozent für unerwartete Ausgaben einzuplanen, da häufig erst während der Renovierungs-Arbeiten verborgene Mängel zum Vorschein kommen.

Fehler Nummer 2: Zu geringes Eigenkapital

Das Thema Eigenkapital stellt einen weiteren neuralgischen Punkt in der Baufinanzierung dar. Die Deutsche Bundesbank hat in ihren aktuellen Erhebungen eine besorgniserregende Entwicklung aufgezeigt: Etwa 40 Prozent aller Immobilienkäufer starten ihre Finanzierung mit weniger als 20 Prozent Eigenkapital, wobei die Hälfte dieser Gruppe sogar unter der 10-Prozent-Marke liegt. Diese Vorgehensweise hat weitreichende finanzielle Konsequenzen, da Banken bei geringem Eigenkapital deutliche Risikoaufschläge berechnen, die zwischen 0,2 und 0,8 Prozentpunkten liegen können.

Die langfristigen Auswirkungen eines niedrigen Eigenkapitalanteils lassen sich am besten anhand eines konkreten Beispiels verdeutlichen:

Bei einer Immobilie im Wert von 400.000 Euro ergeben sich bei unterschiedlichen Eigenkapitalquoten massive Unterschiede in der Gesamtbelastung. Im Fall einer 10-prozentigen Eigenkapitalquote von 40.000 Euro ergibt sich bei einem erhöhten Zinssatz von 3,8 Prozent und 2 Prozent Tilgung eine monatliche Rate von 1.740 Euro. Nach 15 Jahren summieren sich die Gesamtkosten auf 313.200 Euro. Im Gegensatz dazu führt eine 30-prozentige Eigenkapitalquote von 120.000 Euro bei einem günstigeren Zinssatz von 3,2 Prozent zu einer monatlichen Rate von nur 1.213 Euro und Gesamtkosten von 218.340 Euro nach 15 Jahren. Die Differenz von knapp 95.000 Euro verdeutlicht die immense Bedeutung eines soliden Eigenkapitalpolsters.

Fehler Nummer 3: Vernachlässigung der Nebenkosten im laufenden Betrieb

Ein weiterer folgenschwerer Fehler in der Baufinanzierung liegt in der Unterschätzung der laufenden Nebenkosten. Die Instandhaltungsrücklage spielt dabei eine zentrale Rolle und sollte je nach Alter und Zustand der Immobilie sorgfältig kalkuliert werden. Während bei Neubauten anfänglich eine Rücklage von 0,5 Prozent des Immobilienwertes ausreichend sein kann, müssen Besitzer von Altbauten häufig zwei Prozent oder mehr einplanen. Bei einer Immobilie im Wert von 400.000 Euro bedeutet dies eine monatliche Rücklagenbildung zwischen 167 und 667 Euro – ein Betrag, der von vielen Eigenheimbesitzern deutlich unterschätzt wird.

Das Thema Versicherungen stellt einen weiteren wichtigen Kostenfaktor dar. Eine umfassende Absicherung der Immobilie erfordert ein durchdachtes Versicherungskonzept, das verschiedene Risiken abdeckt. Die Wohngebäudeversicherung als Basisschutz schlägt dabei mit 300 bis 600 Euro jährlich zu Buche. Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse gewinnt auch die Elementarschadenversicherung an Bedeutung, die mit weiteren 100 bis 300 Euro jährlich kalkuliert werden muss. Ein vollständiges Versicherungspaket, das auch Hausrat- und Haftpflichtversicherung einschließt, summiert sich schnell auf 600 bis 1.200 Euro pro Jahr.

Die Grundsteuer variiert erheblich je nach Gemeinde und Grundstückswert. Mit der aktuellen Grundsteuerreform, die 2025 in Kraft tritt, werden sich diese Kosten für viele Immobilienbesitzer noch einmal deutlich verändern. Derzeit bewegen sich die jährlichen Grundsteuerbeträge typischerweise zwischen 200 und 800 Euro, können in bestimmten Lagen aber auch deutlich darüber liegen.

Zu diesen Hauptkostenfaktoren gesellen sich zahlreiche weitere laufende Ausgaben. Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben, kostet jährlich zwischen 150 und 300 Euro. Schornsteinfegergebühren, Gartenpflege, Müllabfuhr und Straßenreinigung addieren sich zu einer beachtlichen Summe. Ein durchschnittlicher Haushalt muss für diese Positionen mit jährlichen Gesamtkosten von 1.000 bis 2.000 Euro rechnen.

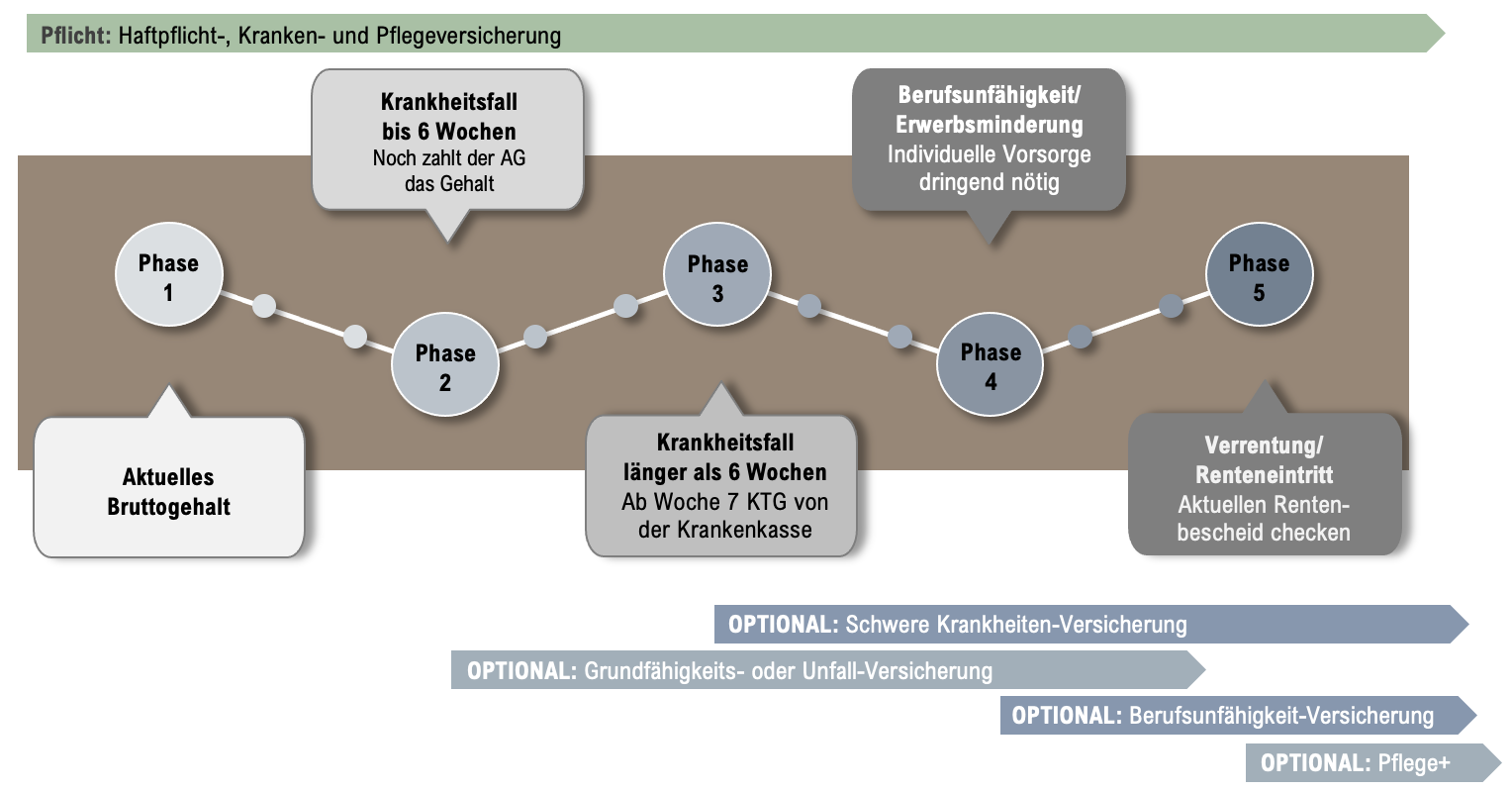

Fehler Nummer 4: Mangelnde Absicherung gegen Risiken

Die unzureichende Absicherung gegen Lebensrisiken stellt einen besonders kritischen Fehler in der Baufinanzierung dar. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Etwa jeder vierte Arbeitnehmer wird im Laufe seines Berufslebens berufsunfähig. Bei einer langfristigen Finanzierung über 25 oder 30 Jahre steigt das Risiko eines Einkommensausfalls durch Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit erheblich.

Eine Risikolebensversicherung bildet dabei das Fundament der Absicherung. Die Versicherungssumme sollte mindestens die Höhe der Restschuld abdecken, idealerweise aber auch zusätzliche finanzielle Puffer für die Hinterbliebenen beinhalten. Bei einer Finanzierungssumme von 400.000 Euro und einer versicherten Person von 35 Jahren liegt die monatliche Prämie für eine Risikolebensversicherung mit fallender Versicherungssumme bei etwa 30 bis 50 Euro.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung spielt eine ebenso wichtige Rolle. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht in den meisten Fällen nicht aus, um die Kreditraten weiterzahlen zu können. Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung sollte mindestens 75 Prozent des Nettoeinkommens absichern. Für einen 35-jährigen Büroangestellten mit einer monatlichen Absicherung von 2.500 Euro bis zum 67. Lebensjahr fallen dafür Prämien von 70 bis 100 Euro monatlich an.

Fehler Nummer 5: Wahl einer zu kurzen Zinsbindung

Die Wahl einer zu kurzen Zinsbindung erweist sich häufig als kostspielige Fehlentscheidung. Das derzeit moderate Zinsniveau verführt viele Bauherren dazu, zugunsten eines niedrigeren Zinssatzes eine kürzere Bindungsfrist zu wählen. Die historische Entwicklung zeigt jedoch, dass Zinssätze erheblichen Schwankungen unterliegen. In den 1980er Jahren lagen die Bauzinsen zeitweise bei über 10 Prozent, Anfang der 2000er Jahre bei etwa 6 Prozent.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das Risiko: Bei einer Restschuld von 200.000 Euro nach Ablauf einer zehnjährigen Zinsbindung führt ein Zinsanstieg von nur einem Prozentpunkt zu einer Erhöhung der monatlichen Rate um etwa 167 Euro. Bei einem Anstieg um zwei Prozentpunkte erhöht sich die Rate bereits um 335 Euro monatlich. Über die verbleibende Laufzeit summieren sich diese Mehrkosten auf mehrere zehntausend Euro.

Fehler Nummer 6: Zu geringe Tilgung

Die Wahl einer zu niedrigen anfänglichen Tilgung gehört zu den folgenreichsten Fehlentscheidungen in der Baufinanzierung. Viele Kreditnehmer lassen sich von der verlockend niedrigen monatlichen Rate bei einer Mindesttilgung von einem Prozent plus ersparte Zinsen blenden. Diese Strategie erweist sich jedoch langfristig als kostspieliege Falle. Bei einem Kredit über 300.000 Euro und einem Zinssatz von 3,5 Prozent verlängert sich die Laufzeit bei einer Anfangstilgung von einem statt drei Prozent von 25 auf über 40 Jahre. Die Gesamtkosten steigen dabei dramatisch: Während bei drei Prozent Tilgung Zinszahlungen von etwa 135.000 Euro anfallen, erhöht sich die Zinslast bei einprozentiger Tilgung auf über 250.000 Euro.

Die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre hat dieses Problem noch verschärft. Viele Bauherren haben die eingesparten Zinsen nicht in eine höhere Tilgung investiert, sondern die niedrigeren Raten für einen größeren Finanzierungsrahmen genutzt. Die Statistiken der Bundesbank zeigen, dass die durchschnittliche Anfangstilgung bei Neuverträgen in den letzten Jahren bei etwa 2,2 Prozent lag – ein Wert, der angesichts der gestiegenen Lebenserwartung und des späteren Renteneintritts oft zu niedrig angesetzt ist.

Experten empfehlen daher eine Anfangstilgung von mindestens drei Prozent. Dies ermöglicht eine Entschuldung innerhalb von etwa 25 Jahren und reduziert das Risiko, die Immobilie im Rentenalter noch nicht abbezahlt zu haben. Ein weiterer Vorteil liegt in der größeren Flexibilität bei der Anschlussfinanzierung: Je höher die Tilgung, desto niedriger die Restschuld beim Auslaufen der Zinsbindung und desto besser die Verhandlungsposition gegenüber den Banken.

Fehler Nummer 7: Fehlende Flexibilität im Kreditvertrag

Die mangelnde Berücksichtigung von Flexibilitätsoptionen im Kreditvertrag stellt einen weiteren schwerwiegenden Fehler dar. Viele Bauherren fokussieren sich ausschließlich auf den Zinssatz und übersehen dabei die langfristige Bedeutung von Sondertilgungsrechten und anderen Anpassungsmöglichkeiten. Die Lebensrealität zeigt jedoch, dass sich Einkommenssituationen und Lebensumstände während einer 25- bis 30-jährigen Finanzierung mehrfach ändern können.

Sondertilgungsrechte von mindestens fünf Prozent der ursprünglichen Darlehenssumme pro Jahr sollten Standard sein. Bei einer Finanzierung über 400.000 Euro entspricht dies der Möglichkeit, jährlich bis zu 20.000 Euro zusätzlich zu tilgen. Diese Option ermöglicht es, Erbschaften, Bonuszahlungen oder andere Sondereinnahmen sinnvoll für die Schuldentilgung zu nutzen. Die Mehrkosten für diese Flexibilität betragen meist nur 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte beim Zinssatz – eine Investition, die sich langfristig auszahlt.

Auch die Möglichkeit zur Anpassung der regelmäßigen Tilgung sollte vertraglich festgeschrieben sein. Ideal ist eine Kombination aus Tilgungserhöhung und Tilgungssenkung, wobei letztere besonders in finanziellen Engpässen wertvoll sein kann. Die Option zur Ratenpause bei besonderen Lebensumständen wie Elternzeit oder vorübergehender Arbeitslosigkeit bietet zusätzliche Sicherheit. Einige Banken ermöglichen sogar ein komplettes Aussetzen der Tilgung für bis zu 12 Monate, was in Krisensituationen den entscheidenden finanziellen Spielraum verschaffen kann.

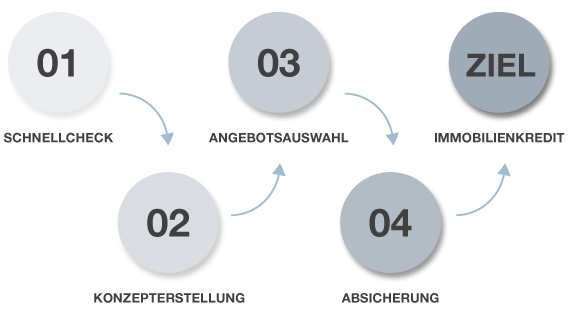

Fehler Nummer 8: Das Nicht-Einholen verschiedener Angebote und deren Vergleich

Ein erstaunlich häufiger Fehler liegt in der mangelnden Marktrecherche bei der Suche nach einer Baufinanzierung. Die ausschließliche Konzentration auf die Hausbank erweist sich dabei oft als kostspielige Bequemlichkeit. Aktuelle Marktstudien der Finanztest zeigen Zinsunterschiede von bis zu 0,5 Prozentpunkten zwischen verschiedenen Anbietern. Bei einer Kreditsumme von 400.000 Euro und einer Laufzeit von 15 Jahren summiert sich diese Differenz auf über 20.000 Euro.

Der Finanzierungsmarkt hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Neben den klassischen Filialbanken und Sparkassen bieten spezialisierte Direktbanken und unabhängige Finanzierungsvermittler oft attraktive Konditionen. Auch regionale Unterschiede spielen eine wichtige Rolle: Während einige Institute nur in bestimmten Postleitzahlenbereichen finanzieren, bieten andere bundesweit Darlehen an. Die Einholung von mindestens fünf verschiedenen Angeboten sollte daher Standard sein.

Die Vergleichbarkeit der Angebote erfordert dabei besondere Aufmerksamkeit. Neben dem reinen Zinssatz müssen auch Bearbeitungsgebühren, Kontoführungsgebühren und eventuelle Vorfälligkeitsentschädigungen berücksichtigt werden. Der effektive Jahreszins bietet hier die beste Vergleichsbasis. Auch die Bewertung der Immobilie kann von Bank zu Bank unterschiedlich ausfallen und damit den Beleihungsauslauf und letztlich den Zinssatz beeinflussen.

Fehler Nummer 9: Vernachlässigung der Energieeffizienz

Die mangelnde Berücksichtigung der Energieeffizienz entwickelt sich zunehmend zu einem kostspieligen Fehler bei der Immobilienfinanzierung. Die Bedeutung dieses Aspekts hat sich durch steigende Energiepreise und verschärfte gesetzliche Anforderungen drastisch erhöht. Der durchschnittliche Energieverbrauch eines unsanierten Altbaus aus den 1960er Jahren liegt bei etwa 200 bis 250 kWh pro Quadratmeter und Jahr, während moderne Neubauten weniger als 50 kWh/m² benötigen. Bei einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern und einem Energiepreis von 0,35 Euro pro kWh bedeutet dies einen Unterschied von über 8.750 Euro in den jährlichen Heizkosten.

Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) setzt dabei klare Anreize für energetische Sanierungen. Gleichzeitig verschärft das Gebäudeenergiegesetz (GEG) die Anforderungen an den energetischen Zustand von Bestandsimmobilien. Ab 2024 müssen neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Installation einer Wärmepumpe als Alternative zur fossilen Heizung kostet zwischen 25.000 und 45.000 Euro. Bei älteren Gebäuden können zusätzliche Dämmmaßnahmen mit Kosten von 40.000 bis 80.000 Euro erforderlich werden.

Eine realistische Einschätzung des energetischen Zustands ist daher für die Finanzierungsplanung unerlässlich. Der Energieausweis liefert hier wichtige Anhaltspunkte, reicht aber für eine fundierte Beurteilung oft nicht aus. Ein umfassendes energetisches Sanierungsgutachten, das zwischen 1.500 und 3.000 Euro kostet, sollte bei älteren Immobilien Standard sein. Es ermöglicht eine präzise Planung notwendiger Modernisierungsmaßnahmen und deren Integration in die Gesamtfinanzierung.

Fehler Nummer 10: Überschätzung der eigenen finanziellen Möglichkeiten

Ein fundamentaler Fehler, der sich durch alle Aspekte der Baufinanzierung zieht, ist die Überschätzung der eigenen finanziellen Belastbarkeit. Die Verlockung des niedrigen Zinsniveaus und steigende Immobilienpreise führen häufig dazu, dass Käufer sich bis an die Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten verschulden. Die Statistiken der Schufa zeigen, dass etwa 15 Prozent aller Immobilienbesitzer Schwierigkeiten bei der regelmäßigen Bedienung ihrer Kredite haben.

Die monatliche Gesamtbelastung aus Kredittilgung, Zinsen und Nebenkosten sollte 35 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens nicht übersteigen. Bei einem Nettoeinkommen von 4.000 Euro bedeutet dies eine maximale monatliche Belastung von 1.400 Euro. Dabei müssen auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigt werden: Die Familiengründung reduziert häufig das Einkommen, während Kinderbetreuungskosten die Ausgaben erhöhen. Studien der Deutschen Bundesbank zeigen, dass bei Belastungen über 40 Prozent des Nettoeinkommens das Risiko für Zahlungsschwierigkeiten exponentiell ansteigt. Ein realistischer Finanzierungsplan sollte zudem immer finanzielle Reserven für unvorhergesehene Ereignisse berücksichtigen.

Als Faustregel gilt: Mindestens drei bis sechs Nettomonatsgehälter sollten auch nach dem Immobilienkauf als liquide Reserve zur Verfügung stehen. Bei einem Nettoeinkommen von 4.000 Euro entspricht dies einem Polster von 12.000 bis 24.000 Euro. Diese Reserve sollte nicht für die Finanzierung eingeplant werden, sondern ausschließlich für Notfälle zur Verfügung stehen.

Fazit

Die aufgezeigten zehn kritischen Fehler bei der Baufinanzierung verdeutlichen die Komplexität der Materie und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung. Die finanziellen Auswirkungen von Fehlentscheidungen können sich über Jahrzehnte erstrecken und im schlimmsten Fall zum Verlust der Immobilie führen. Eine realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, ausreichend Eigenkapital und eine vorausschauende Risikoabsicherung bilden das Fundament einer soliden Finanzierung.

Die aktuelle Marktsituation mit gestiegenen Zinsen und hohen Immobilienpreisen erfordert mehr denn je eine gründliche Vorbereitung. Professionelle Beratung kann dabei helfen, die richtige Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu finden. Die zusätzlichen Kosten für unabhängige Berater, Energiegutachter und Bausachverständige amortisieren sich meist schnell durch vermiedene Fehlinvestitionen.

Letztlich sollte eine Immobilienfinanzierung nicht nur mathematisch tragfähig sein, sondern auch genügend Spielraum für die Unwägbarkeiten des Lebens lassen. Denn am Ende soll das Eigenheim Freude bereiten und nicht zur dauerhaften finanziellen Belastung werden. Eine gut durchdachte Finanzierung, die alle beschriebenen Aspekte berücksichtigt, bildet dafür die beste Grundlage.